Внелегочный туберкулез

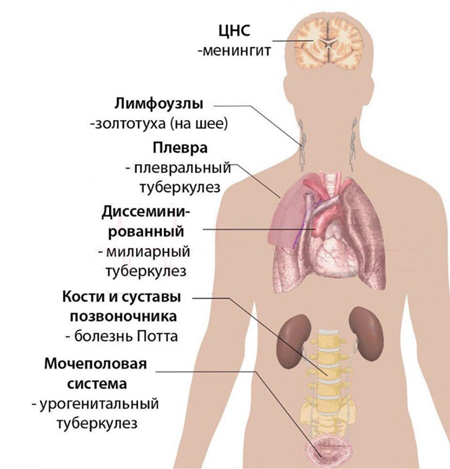

В классификации выделяется туберкулез легочный и внелегочный. При легочном поражаются легкие, а внелегочный туберкулез протекает с поражением любого органа, кроме легких — это могут быть лимфатические узлы, плевра, кости, кишечник, глаза, органы мочеполовой и центральной нервной системы (особенно у ВИЧ-позитивных). Также у ВИЧ-позитивных отмечается высокая встречаемость поражения внутригрудных лимфоузлов. Внелегочный туберкулез — составная часть одной проблемы туберкулеза. По статистике внелегочные формы составляют 20% случаев.

Самый частый внелегочный туберкулез — поражение внутригрудных и периферических лимфоузлов, особенно области шеи. Затем следует туберкулезная инфекция мочеполовой системы, костей, кишечника и нервной системы. При этом у пациента может одновременно быть несколько локализаций туберкулезной инфекции. В возрастной структуре заболевания превалируют лица 35-60 лет и старше. У женщин отмечается преобладание урогенитального туберкулеза, поражения лимфоузлов и нервной системы. У мужчин частая локализация — плевра и костная система.

Диагностика внелегочных поражений затруднена, поскольку заболевание протекает скрыто на начальных стадиях и под маской других патологий с неспецифическими жалобами. Только плеврит и поражение внутригрудных лимфоузлов выявляются при флюорографическом обследовании, а очаги деструкции в кости выявляются при рентгенографии, когда они достигают больше 5 мм. Определяющим для диагностики является выявление возбудителя в материале. Перспективный метод — молекулярно-генетический Xpert MTB/RIF, который за несколько часов выявляет микобактерии, а также определяет их устойчивость к Рифампицину.

Особенностью течения заболевания является то, что при некоторых формах отмечается распространение процесса, например при туберкулезном поражении мочевой системы у каждого второго больного в процесс вовлекается мочеточник и мочевой пузырь, и сопровождается осложнениями.

Патогенез

Важным для внелегочных форм являются:

- скрытое начало и позднее проявление (даже через несколько лет);

- развитие при иммунодефицитных состояниях;

- гематогенное распространение микобактерий;

- волнообразное течение.

При попадании микобактерий в различные органы в тканях развивается повреждение, а затем происходят репаративные процессы. Если туберкулез протекает остро, то за несколько недель формируются обширные очаги деструкции. При биопсии обнаруживают гранулемы с казеозным некрозом, что является достоверным признаком заболевания. При хроническом течении процесс протекает десятилетиями, как при туберкулезных спондилите и волчанке. Не исключено поражение сразу нескольких органов — две почки, половые органы и кишечник, почки и кости. Возникнув в одном органе, процесс метастазирует в другие органы.

Классификация

В классификации отдельно выделяются внелегочные формы туберкулеза каждого органа и основные формы представлены в рубриках МКБ А18-А19.

Внелегочные формы туберкулеза

По распространенности выделяют:

- Ограниченный — в данном случае имеется небольшой очаг в почке, глазном яблоке, кости или лимфоузле.

- Распространенный — отмечается несколько очагов в одном органе.

- Множественное поражение органов одной системы (например, несколько позвонков).

- Сочетанный — поражены два и больше органов разных систем.

По клиническому течению:

- Экссудативно-казеозная форма.

- Продуктивно-склерозирующая.

По стадиям процесса (определяют по клиническим, лабораторным, лучевым и морфологическим данным):

- Активная фаза.

- Неактивная (стабилизированный процесс) — у больных отсутствует клиническая и лабораторная активность, но имеются остаточные изменения, к которым относятся мелкие очаги обызвествления и рубцы. Исчезновение признаков активности после основного курса, которое устанавливают по лабораторным и лучевым методам, расценивается как клиническое излечение.

В классификации выделяют последствия и осложнения.

- Последствия — оценивают через 24 месяца у больных, получивших консервативное или оперативное лечение.

- Осложнения — разделяются на общие (вторичный иммунодефицит, токсико-аллергические, амилоидоз) и местные (связаны с поражением того или иного органа или всей системы).

Причины внелегочного туберкулеза

Основная причина — распространение микобактерий туберкулеза из первичного очага на фоне выраженного снижения иммунитета. В группе риска по развитию внелегочных форм инфекции стоят пациенты с ВИЧ/СПИД, сахарным диабетом, длительно принимающие иммуносупрессивную терапию, лучевое лечение, имеющие плохое питание и социально низкие жилищные условия.

Симптомы внелегочного туберкулеза

Общие симптомы: потливость, слабость, незначительное повышение температуры. Поскольку внелегочной туберкулез объединяет поражение различных органов, клинические проявления отличаются. Конкретные внелегочные проявления туберкулеза зависят от области поражений.

При туберкулезе костей — боли, скованность движений, деформация костей, свищи с гнойным отделяемым, укорочение конечности.

Поражение мочевыделительной системы протекает с болями в пояснице и нарушение мочеиспускания.

Лимфаденит проявляется увеличением лимфоузлов, отеком подкожной клетчатки и покраснением кожи.

Симптомы абдоминального туберкулеза: боли в животе, нарушение аппетита, диспептические расстройства, дисфункция кишечника.

Для генитального туберкулеза характерны нарушения цикла, тазовые боли, выделения из влагалища.

Туберкулез глаз проявляется слезотечением, покраснением конъюнктивы, светобоязнью, искажением предметов, ухудшением зрения, мельканием «мушек» и чувством инородного тела.

Анализы и диагностика

В анамнезе жизни и болезни выясняют вредные условия работы, неудовлетворительные бытовые условия, контакт с больными, ранее перенесенный туберкулез. Диагностику проводят поэтапно: сначала выявляют первичный очаг, а затем органы, вовлеченные вторично, и наличие осложнений.

Лабораторная и инструментальная диагностика внелегочного туберкулеза включает дифференцированные обследования органов и систем в зависимости от предполагаемого поражения.

- Клинический анализ крови и мочи. В крови возможны анемия, невыраженный лейкоцитоз и ускорение СОЭ. В моче — лейкоциты и эритроциты в небольшом количестве.

- Бактериоскопия биологического материала — в некоторых случаях обнаруживают возбудителей.

- Бактериологическое исследование (культуральный метод) — материал высевают на среды и отмечается рост колоний микобактерий. К сожалению, только у 25% пациентов диагноз подтверждается этим методом.

- Молекулярно-генетические исследования (ПЦР и другие). Позволяют выделить ДНК возбудителя из материала. Эффективность выявления микобактерий колеблется при различных формах заболевания, а также зависит от стадии процесса. Перспективный метод — GeneXpertMTB/RIF, при котором в течение двух часов выявляет ДНК и устанавливает чувствительность микобактерий к рифампицину, на основании чего корректируется схема химиотерапии.

- Рентгенография органов грудной клетки, костей и суставов — визуализируются изменения в легких, как в первичном очаге, обнаруживаются изменения в лимфоузлах средостения. При туберкулезной инфекции костной системы диагноз в 89% случаев устанавливался рентгенологически на основании обнаружения деструкции ткани. Однако, визуализировать изменения на ранних стадиях процесса невозможно.

- Компьютерная томография — этот метод улучшает диагностику спондилита, поскольку выявляет изменения, не определяющиеся при рентгенографии. Детально рассматриваются участки деструкции, суженная щель сустава, секвестры в кости, а также изменения в мягких тканях (абсцесс). При поражении почек — деструкция почечной паренхимы и сосочка, окклюзии и деформации чашечек. При абдоминальной форме туберкулеза выявляют абсцессы между петлями кишечника, увеличенные лимфоузлы и свободную жидкость.

- Фистулография — проводится при наличии свищей различной локализации для установления их связи с пораженным органом.

- Урография — рентгенологическое обследование почек и мочевыводящих путей с контрастом. Позволяет выявить каверны в тканях почек, сужение мочеточников и состояние мочевого пузыря.

- Гистеросальпингография — рентгенологическое исследование матки и маточных труб с контрастным веществом. Оценивает изменения в полости матки и проходимость труб.

- Офтальмоскопия — осмотр глазного дна выявляет очаги, отслойку сетчатки или отек зрительного нерва.

- Биомикроскопия глаза — в отличие от офтальмоскопии исследует все структуры глаза (конъюнктива, роговица, хрусталик, зрительный нерв, сетчатка).

Лечение внелегочного туберкулеза

Лечение внелегочного туберкулеза не отличается от лечения первичного туберкулезного поражения — применяются те же препараты, режимы и длительность курсов. В целом курс лечения может составлять 12 и более месяцев и состоит из двух фаз:

- Интенсивное лечение четырьмя препаратами, продолжающееся 2-4 месяца — при чувствительности к Изониазиду и Рифампицину назначаются эти два препарата и дополнительно Пиразинамид и Этамбутол (или Стрептомицин).

- Поддерживающая фаза — при внелегочном туберкулезе она проводится 4-7 месяцев тремя препаратами первого ряда (Изониазид + Рифампицин + Этамбутол).

При устойчивости возбудителя к Изониазиду в схему добавляют любой из препаратов: Канамицин, Амикацин, капреомицин, Рифабутин, Левофлоксацин, спарфлоксацин, Моксифлоксацин, Этамбутол, Протионамид, этионамид. При множественной лекарственной устойчивости применяют: бедаквилин, капреомицин, Канамицин, Линезолид, Амикацин, Протионамид, Меропенем, этионамид, Циклосерин, теризидон.

В комплексное лечение включаются витамины, адаптогены, модификаторы иммунитета, по показаниям физиотерапия. Эффективность лечения проверяют по окончании курса. Критериями эффективности терапии являются:

- склерозирование очагов;

- закрытие свищей;

- восстановление функций органа (полное или частичное).

Доктора

Лекарства

- Противотуберкулезные препараты: Изониазид, Рифампицин, Рифапентин, Рифабутин, Меропенем, Моксифлоксацин, Пиразинамид, Этамбутол, Амикацин, Левофлоксацин, Бедаквилин, Спарфлоксацин, Стрептомицин, Канамицин, Линезолид, Деламанид, Циклосерин, Претоманид.

Процедуры и операции

Формы внелегочного туберкулеза, при которых показано оперативное вмешательство:

- Туберкулезный спондилит: свищи, абсцессы, деструкция, образование секвестров, деформация позвоночника и его нестабильность, неврологические расстройства.

- Коксит: абсцесс, деструкция головки кости, контрактура сустава, ограничение движений, свищи, анкилоз сустава, выраженная боль.

- Гонит: боль, абсцесс, деструкция костей, ограничение движений, свищи, анкилоз сустава.

- Лимфаденит: абсцесс, свищи, выраженная не устраняющаяся боль.

- Поражение почек: свищи, выключение функции при сморщенной почке.

- Мочеточник: стриктура, уретерогидронефроз.

- Мочевой пузырь: выраженная боль, кровотечение, сморщенный мочевой пузырь.

- Уретра: выраженная боль, кровотечение, стриктура.

- Матка, придатки: образование свищей и синехий, рубцы и спайки малого таза, бесплодие.

Внелегочный туберкулез у детей

Туберкулезной инфекции подвержены часто болеющие дети в возрасте до 3 лет, бывшие в контакте с больным, а также в подростковом возрасте, проживающие в плохих бытовых условиях и употребляющие алкоголь и наркотики. Внелегочные формы у детей развиваются редко и в этом случае поражаются кости, органы брюшной полости и мочевыводящей системы, лимфатические узлы на периферии и ЦНС. Возможно сочетание поражения почек и внутригрудных лимфатических узлов. Самая редкая локализация — кожа и подкожная клетчатка.

Внедрение Диаскинтеста улучшает выявляемость заболевания у детей. Ввиду лекарственной устойчивости к препаратам всем детям проводят молекулярные исследования (Xpert MTB RIF/Ultra) и посев материала. Подход к лечению индивидуальный, но в большинстве случаев при чувствительных форах туберкулеза дети в интенсивной фазе находятся до 4 месяцев на комбинации из Изониазида, Пиразинамида, Рифампицина и Этамбутола. Фаза продолжения лечения включает Изониазид, Пиразинамид и Этамбутол.

Диета

Диета 11 стол

- Эффективность: лечебный эффект через месяц

- Сроки: 2 месяца и более

- Стоимость продуктов: 1800-1900 руб. в неделю

Лечебное питание должно быть усиленное, но не избыточное и отвечать следующим требованиям:

- Разнообразие рациона, соответствие энергетической ценности динамике процесса, адекватный состав макро- и микронутриентов.

- Соответствие характеру и стадии процесса на всех этапах лечения.

- Улучшение диеты за счет дополнительного приема смесей для питания.

Состав и энергетическая ценность зависит от стадии процесса. При обострении количество белка 130-140 г, жиров 110-120 г, углеводов 400–500 г, а калорийность 3100—3500. При затихании процесса белка 110-120 г, жиров 80-90 г, углеводов 300—350 г, а калорийность снижается до 2400–2700. Рекомендовано дробное питание 4–6 раз в день с равномерным распределением продуктов. Больным разрешены пшеничный хлеб из цельного зерна, ржаной и обогащенный соевым белком. Нежирное мясо и птица в отварные или запеченные, овощные супы на мясном бульоне, крупяные, с бобовыми.

Блюда из рыбы, яиц, макаронные изделия и любые каши, овощи и зелень, бобовые. Масло сливочное и растительное. Любые фрукты и ягоды, сухофрукты, компоты, кисели соки, отвар шиповника. Орехи (грецкие, фундук, арахис, миндаль).

Профилактика

Профилактика внелегочного туберкулеза заключается в недопущении развития первичной формы заболевания. В этом плане важно:

- Вакцинация вакциной БЦЖ и ревакцинация по графику.

- Изоляция больных с активной формой.

- Полноценное питание, здоровый образ жизни.

- Оптимизация условий труда.

- Соблюдение индивидуальной защиты.

- Создание благополучных условий быта.

- Флюорографическое обследование для выявления первичных очагов инфекции.

Последствия и осложнения

Туберкулез эмоционально разрушает пациентов в связи с длительным лечением, побочными эффектами от препаратов и ограничением социальной жизни. Туберкулез внелегочной локализации имеет осложнения, которые связаны с конкретным органом. Это могут быть абсцессы, свищи, асцит, перитонит, деформация костей, анкилоз суставов, парезы и параличи, аменорея, бесплодие, стриктура мочеточника, сморщивание почки и мочевого пузыря, почечная недостаточность, корешковый синдром, со стороны глаз — язва роговицы, глаукома, катаракта, отслойка сетчатки, атрофия зрительного нерва, эндофтальмит (воспаление внутренних структур глаза).

Прогноз

Стоит отметить, что прогрессирование инфекции нарушает функции задействованного органа, приводит к инвалидности и даже смерти при отсутствии лечения. Распространенность процесса при туберкулезе мочевой системы, когда вовлечены не только почки, но и мочеточники и мочевой пузырь, приводит к тому, что 23% пациентов имеют инвалидность. Все это говорит о тяжести при данной локализации.

Тяжело протекает и сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции — заболевание прогрессирует и на поздних стадиях ВИЧ быстро заканчивается летальным исходом. Туберкулезная инфекция на стадии СПИДа больше, чем в 50% имеет внелегочный характер, что вязано с иммунной недостаточностью и неспособностью сдерживать гематогенную диссеминацию. Если туберкулез обнаружен не своевременно лечение часто неэффективно при генерализации процесса.

Список источников

- Солонко И.И., Гуревич Г.Л., Скрягина Е.М., Дюсьмикеева М.И. Внелегочный туберкулез: клинико-эпидемиологическая характеристика и диагностика. Туберкулез и болезни легких. 2018;96(6):22—28.

- Е. В. Кульчавеня, И. И. Жукова Внелегочный туберкулез — вопросов больше, чем ответов. Tuberculosis and Lung Diseases, Vol. 95, №. 2, 2017, С. 59—63.

- Внелегочный туберкулез: руководство для врачей / под ред. Н. А. Браженко. — СПб.: СпецЛит, 2013. — 395 с.

- Юденко М. А., Буйневич И. В., Рузанов Д. Ю. Внелегочный туберкулез: особенности диагностики. Проблемы здоровья и экологии / Health and Ecology Issues 2023;20(1):48—55.

- Юденко МА, Буйневич ИВ, Рузанов ДЮ, Гопоняко СВ. Внелегочный туберкулез: факторы риска. Проблемы здоровья и экологии. 2021;18(4):48—54.

Изониазид

Изониазид Рифампицин

Рифампицин Рифабутин

Рифабутин Меропенем

Меропенем Моксифлоксацин

Моксифлоксацин Пиразинамид

Пиразинамид Этамбутол

Этамбутол Амикацин

Амикацин Левофлоксацин

Левофлоксацин Спарфлоксацин

Спарфлоксацин Стрептомицин

Стрептомицин Канамицин

Канамицин Линезолид

Линезолид Циклосерин

Циклосерин

Последние комментарии

Людмила: Я пью квестран длительное время от хологенной диареи, скажите повышает ли препарат ...

Лилия: Где можно купить ма азь Проспидин

Гость: Напишите кто принимал инвермектин в уколах от паразитов, как рассчитывали дозу?

Мария: Посоветовала коллега, когда дочь болела, что ночью просыпалась и не могла спать из-за ...