Краниостеноз и брахицефалия

Общие сведения

Деформации черепа у ребенка связана со многими причинами — физиологическими и патологическими. В первом случае они не влияют на мозговые функции и при консервативном лечении (ношение коррекционного ортопедического шлема) со временем становятся менее заметными. Патологические деформации, связанные с заболеваниями, вызывают выраженные нарушения функции головного мозга и дети, которым не проводится хирургическая коррекция, имеют сниженный интеллект. Одной из патологий, приводящей к деформации черепа, является краниосиностоз — преждевременная минерализация и срастание швов черепа. При этом изменяется направление роста черепа и развивается характерная деформация головы и лица, а полость черепа уменьшается в размере. Встречаемость краниосиностозов 1:2100 новорожденных.

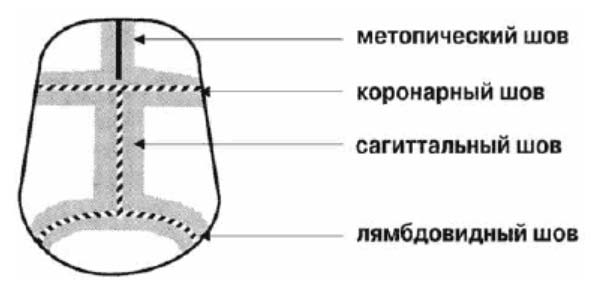

Череп состоит из следующих швов:

- метопический (только у грудных детей);

- венечный (коронарный);

- сагиттальный;

- ламбдовидный.

При данной патологии может прежде времени зарастать один или несколько швов одновременно.

Метопический шов отсутствует у взрослых, поскольку его закрытие происходит с 3 до 9 месяцев. Сагиттальный, ламбдовидный и венечный швы зарастают с 22 до 40 лет. Точно трудно назвать возраст, в котором начинается этот процесс, поскольку во многом это зависит от особенностей организма. Точно также процесс может длиться долго — в 70 лет швы облитерируются на 60%, а полное заращение может закончиться к 80 годам.

Разумеется, что закрытие швов, которое может произойти в утробе и сразу после рождения, вызывает увеличение черепа в других местах и голова приобретает неправильную форму. Состояние костей черепа влияет на развитие мозга ребенка. Рост головы в первый год жизни ребенка тесно связан с развитием мозга, а в условиях закрывшихся швов растущий и увеличивающийся мозг испытывает давление и повреждается — это состояние называется краниостеноз. Некоторые авторы различают понятия краниостеноз и краниосиностоз, а многие отождествляют и не разделяют, считая, что это не имеет клинического значения и не влияет на тактику лечения.

Синостоз рассматривается как врожденное нарушение роста черепа, которое сопровождается неврологическими расстройствами. В 10–20% случаев — это наследственное заболевание, входящее в состав наследственных синдромов (синдромы Аперта, Крузона). В последнее время увеличивается выявляемость этой патологии, что может быть связано с улучшением качества рентгенодиагностики. В то же время увеличение запущенных случаев свидетельствует о недостаточном уровне диагностики.

Очень важно заподозрить и выявить эту патологию на раннем сроке и провести оперативное вмешательство (оптимальный возраст 3–7 месяцев), поскольку это обеспечит благоприятный прогноз для развития ребёнка. Если есть необходимость провести операцию до 3 месяцев, то выполняется малоинвазивное вмешательство.

Патогенез

В патогенезе синостоза значение придается нарушению кровоснабжения и нарушениям обмена, которые вызывают ранее заращение швов. Облитерация швов происходит от внутренней пластинки к наружной. В 50% облитерация развивается асимметрично, и многие авторы ее связывают с возникновением деформаций. Изменение формы черепа различны, что зависит от того, какие швы облитерировались преждевременно. При этом компенсаторный рост продолжается в перпендикулярном направлении и развивается башенный череп, ладьевидный, седловидный или другие. Аномалии развития костей черепа (врожденные или возникающие сразу после рождения) могут сопровождаться пороками головного мозга и повышением внутричерепного давления. Внутричерепная гипертензия развивается при данной патологии по разным причинам:

- краниоцеребральная диспропорция (несоответствие между объемом мозга и объемом черепной полости);

- ввиду гидроцефалии;

- пороки венозных сосудов мозга и нарушение венозного оттока;

- мальформация Киари I типа.

Свободное пространство в полости черепа, когда швы и роднички не заросли, увеличивается за счет растяжения костных швов. Если швы зарастают, то возможность компенсации утрачивается полностью, а компенсацию временно обеспечивают резервные ликворные пространства, которые тоже имеют ограниченные возможности при краниостенозе.

Классификация

В норме формы черепа разделены на мезоцефалический, долихоцефалический, и брахицефалический. Такая классификация основана на определении черепного индекса — отношение поперечного размера к продольному и по ней выделяются:

- Долихоцефалический череп – узкоголовость, череп относительно длинный и узкий, черепной индекс ниже 75, ширина черепа (в большинстве случаев) = 3/4 его длины.

- Мезоцефалический череп — средние размеры ширины и длины, черепной индекс ниже 76–79; промежуточных значений.

- Брахицефалический череп – широкоголовость, круглая голова, длина незначительно доминирует над шириной, а черепной индекс более 80.

Согласно исследованиям, форма черепа изменяется в течение жизни. Причем происходит увеличение поперечного размера, что приводит к увеличению количества мезоцефалов и брахицефалов.

В основу классификации краниосиностозов положены различные критерии.

Выделяют синостоз:

- Локальный (с преждевременным зарастанием одного шва).

- Общий (с зарастанием раньше срока всех швов).

По клиническим проявлениям:

- Несиндромальные формы. Не связаны с наследственными заболеваниями, проявляются косметическими дефектами и функциональными нарушениями, которые влияют на развитие ребенка.

- Синдромальные краниосиностозы — редкие наследственные заболевания, которые помимо преждевременного зарастания швов и деформаций черепа и костей лица, сочетаются с пороками конечностей. Установлено 180 синдромов, связанных с краниостенозом, и эта форма является редкой и тяжелой.

Примером синдромального краниосиностоза является синдром Аплера, для которого характерна брахицефалия (синоним брахикефалия) и полная синдактилия (сращение) кистей и стоп. Это заболевание связано с мутацией определенного гена, расположенного на хромосоме 10. У данных больных к рождению коронарные швы закрыты в нижней части, а через несколько месяцев окончательно закрываются. Роднички при рождении увеличены, а другие швы открыты. Нередко у детей есть пороки головного мозга — арахноидальные кисты, неправильное расположение миндалин мозжечка и прочие. У больных с синдромом Аплера отмечается умственное недоразвитие и неврологическая симптоматика, связанные с тем, что внутричерепное давление повышено уже в раннем возрасте. С учетом этого новорожденные нуждаются в хирургической коррекции в раннем возрасте.

Патологическая брахицефалия характерна также для наследственных синдромов Пфайффера и Крузона. При синдроме Крузона в процесс раннего заращения вовлекается коронарный, сагиттальный и лямбдовидный шов. Кроме этого, отмечается недоразвитие средней трети лица и выпячивание глазного яблока. В то же время нет грубых пороков стоп и кистей. Преждевременное смыкание швов происходит во внутриутробном периоде. Кости черепа тонкие, а форма головы может быть разная, что зависит от последовательности заращения швов.

В зависимости от количества облитерированных швов выделяют:

- Полисиностоз — поражаются 2-3 шва.

- Моносиностоз — самая распространенная форма с поражением одного шва. Если поражается коронарный и лямбдовидный шов, то зарастание бывает одно- и двухсторонним.

- Пансиностоз — редко встречающая форма, при которой зарастают все швы черепа.

По виду поражений швов и деформаций черепа выделяют формы:

- Метопический синостоз (синоним тригоноцефалия) развивается при раннем закрытии метопического шва. Данная форма встречается в 10%. Метопический шов закрывается к 4–9 месяцам, а при более раннем закрытии возникает треугольная деформация черепа и лба в виде киля от переносицы до родничка. Данная форма краниосиностоза часто связана с генетическими аномалиями 3, 9, 11 хромосом. Также характерны пороки развития ЦНС протекают со снижением интеллекта. Дети с тригоноцефалией консультируются генетиками. Обязательно должна проводиться хирургическая коррекция патологии в 3-10 месяцев.

- Сагиттальный (или скафоцефалия) — самая частая форма, связанная с ранним заращением сагиттального шва. У детей отсутствует сагиттальный шов, отмечается сужение черепа в височной области и увеличение переднезаднего размера. Череп узкий и вытянут продольно, но сужен в поперечном размере — формируется ладьевидный череп. Чаще эта форма встречается у мальчиков.

- Коронарный синостоз бывает одно- и двусторонний и встречается чаще у девочек. Эта форма развивается при зарастании коронарного шва. При двустороннем заращении (туррицефалия) формируется широкий череп, уплощенный в переднезаднем направлении и плоский высокий лоб. При одностороннем поражении этого шва формируется асимметричная деформация — фронтальная плагиоцефалия: уплощается лобная кость и верхний край орбиты, а с противоположной стороны компенсаторно выбухает половина лба, уплощается скуловая область и отмечается деформация прикуса из-за смещения нижней челюсти. Со стороны зрения — одностороннее косоглазие, выявляющееся у 50-60% детей вследствие деформации стенки орбиты.

- Лямбдовидный синостоз также бывает одно- и двусторонним. При двустороннем синостозе развивается пахицефалия, а при одностороннем — затылочная плагиоцефалия — уплощение затылка. Распространенность данной формы 1–4%. Одностороннее уплощение затылка ошибочно рассматривается как «позиционная» конфигурация черепа, связанная с постоянным положением малыша на боку. Но, в отличие от позиционной, затылочная плагиоцефалия не исчезает и с возрастом прогрессирует. Данная патология подлежит хирургической коррекции, которая проводится в 3–10 месяцев.

Причины

Достоверно неизвестно, что может вызывать преждевременный синостоз. Из важных причин можно выделить:

- Внутриутробные нарушения. Большая роль отводится эмбриональным факторам — дефект образования и развития мезенхимальной капсулы.

- Гормональные изменения. Тиреотоксикоз и повышение уровня тиреоидных гормонов.

Генетические факторы. С синостозом швов черепа связаны мутации генов FGFR, MSX2 и TWIST. Функционирование ферментов зависит от количества употребляемых витаминов и микроэлементов матерью (магний, цинк, холин, марганец, кальций). Дефицит этих микронутриентов в раннем возрасте отрицательно сказывается на развитии соединительной ткани и увеличивает риск формирования синостоза. - Механическая компрессия головки в матке.

- Спорадические случаи возникают при воздействии экзогенных факторов: рентгеновское облучение плода, воспалительные заболевания матери, курение, ожирение, прием фармацевтических препаратов. Курение 15 сигарет в день повышает риск синостоза на 60%.

- Недоношенность, которая повышает риск появления краниосиностозов.

Симптомы

Выражением краниосиностоза является краниостеноз, к симптомам которого относятся:

- гиперостоз (избыточное разрастание костной ткани), который выявляется по ходу швов;

- деформация черепа;

- преждевременное закрытие родничка;

- развитие внутричерепной гипертензии.

Ребенок с краниостенозом до 2–3 лет развивается нормально или может быть незначительное отставание психомоторного развития. Потом при срыве компенсаторных механизмов нарушается венозный отток и повышается внутричерепное давление.

Симптомы внутричерепной гипертензии:

- головная боль;

- рвота;

- ухудшение зрения;

- застойные явления на глазном дне.

По степени выраженности краниостеноз бывает компенсированный и декомпенсированный, что является последовательными стадиями заболевания, если лечение не проводится. При компенсированном краниостенозе изменяется форма черепа и умеренно повышается внутричерепное давление. У ребенка появляется головная боль, неусидчивость, возбудимость, плохой сон, рассеянность. К декомпенсации приводит длительно сохраняющееся повышенное внутричерепное давление. При этом у ребенка появляется тошнота, рвота, менингеальные симптомы, судороги, задержка психического развития, снижение зрения и слепота.

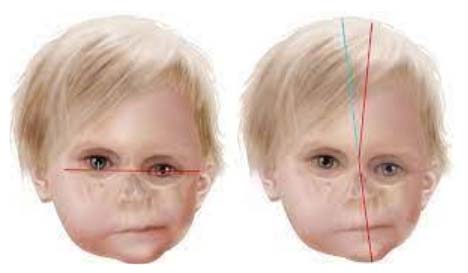

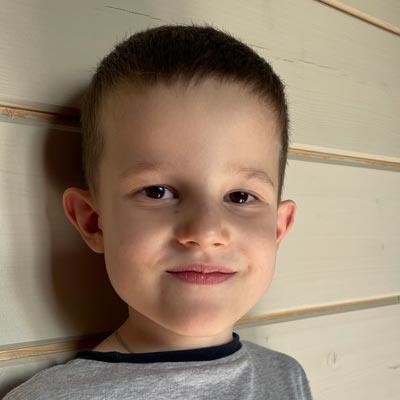

Дети с брахицефалией имеют широкий череп — поперечные размеры значительно преобладают над продольными. При этом уплощается задняя часть головы, и она приобретает форму огурца. Лоб большой и плоский, но может выступать в верхней части и «проваливаться» в нижней. Надглазничный край орбиты вогнут, а спинка носа расширенная и низкая.

Брахицефал (ребенок, для которого характерна брахицефалия) имеет широкую и низкую спинку носа, а также широко поставленные глаза. Позиционная брахицефалия не связана с патологией коронарных швов, поэтому ее можно корректировать ношением черепного ортеза (динамический головной бандаж). Если этот вид деформации черепа возникает при раннем синостозе обоих коронарных швов, то лечение только оперативное.

Анализы и диагностика

- Пренатальная диагностика. Ультразвуковое исследование плода в первом триместре очень затруднено, а во втором-третьем триместрах более четко выявляется деформация головки. Исследование проводится 3D УЗ-сканированием. При краниосиностозе исчезает гипоэхогенность швов черепа. Косвенные признаки (аномальный цефальный индекс, изменение строения лица в виде уменьшения или увеличения расстояния между глазницами) предшествуют закрытию швов и их можно выявить на 5–16 неделе. Цефальный индекс меньше 70% указывает на долихоцефалию, а выше 85% — на брахицефалию. Подозрение на краниостеноз и любая деформация черепа служит показанием для родоразрешения кесаревым сечением для профилактики травмы головного мозга плода.

- Постнатальная диагностика заключается в осмотре новорожденного. Обычный осмотр выявляет характерные деформации орбит, носа, черепа и изменения родничков — отсутствие заднего боковых и задних родничков к рождению. Обязательно проводятся краниометрические измерения. В период новорожденности проведение рентгенографии не требуется.

- В более позднем возрасте проводится рентгенография черепа (синоним краниография). При этом исследовании выявляют отсутствие швов (одного или нескольких) и признаки внутричерепной гипертензии: пальцевые вдавления внутри черепа, изменение строения кости (истончение внутренней пластинки и уменьшение губчатого вещества костей, расширение венозных синусов).

- При синдромальных формах имеет значение изменение на рентгенограммах лицевого скелета: недоразвитие верхнего орбитального края увеличение/уменьшение расстояния между глазницами, аномалии челюстей и придаточных пазух носа. Отрицательным моментом краниографии является большая лучевая нагрузка, поскольку обследование проводится в нескольких проекциях (прямая, боковая и прицельная лицевого скелета и основания черепа).

- Компьютерная томография с 3D-реконструкцией. Это самый информативный метод, который кроме аномалий черепа выявляет патологию развития мозга. Также рано выявляется повышение внутричерепного давления: пальцевые вдавления, изменения костей свода и основания, сужение субарахноидальных пространств. Исследование костей происходит более детально, поэтому определяется толщина губчатого и коркового вещества, важно определить гребни костей, борозды артерий и коллекторы вен. Также выявляются изменения ликворной системы и мозга, что важно при определении тактики хирургической операции. Быстрое сканирование проводится без наркоза.

- МРТ-исследование. Если выявляется поражение мозга дополнительно проводят МРТ, которое более точно определяет краниовертебральные соотношения и изменения в ликворной системе. МРТ может использоваться для диагностики краниостенозов во внутриутробном периоде. Это исследование выявляет аномалию Киари, энцефалоцеле и другую патологию, встречающуюся при синдромальных формах.

- МР-ангиография. При появлении нарушения оттока из полости черепа проводится ангиографическое исследование. МР-ангиография дает представление о путях оттока венозной крови из черепа, что важно для планирования операции при синдромальных формах. При исследовании контрастируются главные венозные магистрали, коллатерали и синусы.

Лечение

Консервативное лечение рекомендуется только при лобной плагиоцефалии. Оно заключается в применении моделирующих шлемов с 6-18 месяцев. До 6 месяцев лечение шлемом не рекомендуется, поскольку до этого возраста активно растет мозг и окружность головы увеличивается. После 18 месяцев мозг уже не так активно растет и кости свода утолщаются. Если лечение отложить после 18 месяцев, то оно не даст результатов. Наиболее безопасное время применения шлема между 6 и 18 месяцами, когда мозг растет медленно и незначительно увеличивает окружность головы. Медленный рост мозга не оказывает значительного воздействия на кости черепа.

Консервативное лечение проводится также в случае развития осложнений.

- Синдром внутричерепной гипертензии: Фуросемид, Декстроза, Диакарб.

- Менингеальный синдром: Цефтриаксон, Цефтазидим, Ванкомицин.

- Судорожный сидром: Карбамазепин, Депакин, Конвулекс, Вальпарин.

- Обезболивание после операции: фентанил, Кетопрофен, Диклофенак, Мовалис.

- Гипертермический синдром: Парацетамол (сироп, суппозитории), суспензия Ибупрофен.

Доктора

Лекарства

- Мочегонные препараты: Фуросемид, Лазикс, Диакарб.

- Ноотропные препараты: Пирацетам, Пантогам, Глицин, Аминалон, Мексидол, Энербол, Энцефабол, Церебол, Семакс, Фенибут.

- Сосудистые препараты: Кавинтон, Винпоцетин, Омарон, Вазобрал, Танакан.

- Противосудорожные препараты: Карбамазепин, Депакин, Конвулекс, Вальпарин.

Процедуры и операции

Хирургическим вмешательством обеспечивают рост мозга, умственное развитие ребенка, предупреждают нарушение зрения и развитие гипертензии. Не все формы краниостеноза оперируются — операции выполняются при декомпенсированном заболевании. При компенсированном течении показания к операции уточняют компьютерной волюметрией.

Хорошие результаты лечения достигаются в том случае, если операция проводится в раннем возрасте. Лечение краниостеноза начинают в первые полгода жизни ребенка — этот возраст считается оптимальным по нескольким причинам:

- тонкие и мягкие кости, которые легко поддаются разным манипуляциям;

- быстрее заживают костные дефекты;

- мозг быстро растет в этом возрасте и легко ремоделирует форму черепа.

У детей при прогрессирующей гидроцефалии для снижения давления внутри черепа сначала устанавливают шунтирующую систему, соединяющую желудочки мозга и брюшную полость. Это позволяет отложить операцию на несколько месяцев. В зависимости от возраста ребенка и типа деформации операцию планируют индивидуально.

Различные методики пластики черепа обеспечивают увеличение его объема:

- Линейная краниотомия. Применяется при локальном краниостенозе — проводят резекцию закрывшегося шва и образуют линейный дефект кости по этому шву.

- Эндоскопическая краниопластика. При этом виде оперативного лечения деформация черепа устраняется через небольшой разрез эндоскопической техникой. Для грудных детей целесообразно использовать малоинвазивные способы, которые минимизируют осложнения.

- Реконструктивная краниопластика. При выраженной деформации выполняется дополнительная реконструкция черепа рассасывающимися пластинами или расклинивающими вставками. Может проводиться открытое ремоделирование костей или через небольшой разрез с минимальной кровопотерей и быстрым восстановлением ребенка.

- Краниоорбитальное ремоделирование. Дополнительно проводится ремоделирование лицевого черепа. Этот метод показан при коронарном, метопическом и двустороннем коронарном синостозах.

- Свободнолоскутная пластика. На своде черепа делают подвижные симметричные костные лоскуты.

Все эти методы снижают гипертензию и устраняют/облегчают осложнения в виде потери зрения и умственной отсталости. При прогрессирующем синостозировании встречаются рецидивы, что вызывает необходимость повторных операций. Если лечение проводится после 5 лет, то часто это не приводит к улучшению функции мозга.

У детей

Краниостеноз у детей встречается с такой частотой, как и расщелина губы, но его часто не выявляют вовремя и ему на придается должного внимания. К сожалению, последствия краниосиностоза у детей не только косметические, которые затрудняют социальную адаптацию ребенка, но и функциональные — нарушается развитие и функция головного мозга. После двух-трех лет неправильное сращение необратимо повреждает мозг.

Несиндромальный краниостеноз у новорожденных не очень часто встречается (1 случай на 1000 новорожденных) и проявляется изолированными косметическими дефектами. Эта форма чаще выявляется у мальчиков — это говорит о влиянии тестостерона. Считается, что первым симптомом преждевременного зарастания швов является преждевременное закрытие большого родничка до 9 месяцев или малые его размеры. Но закрытие родничка может иметь самостоятельное значение, не связанное с краниосиностозом. Часто при отсутствии родничка признаки краниосиностоза на протяжении длительного времени не возникают.

Ранее считалось, что для этой формы нехарактерна неврологическая симптоматика, но в последнее время все чаще наблюдаются изменения неврологического статуса ребенка. Среди самых распространенных можно отметить офтальмологические нарушения и гипертензионный, гидроцефальный синдромы. Если ребенок рождается с аномальной формой черепа или деформация появляется в первые месяцы, нужно сразу обратить на это внимание и принять меры.

Фото краниосиностоза у детей (скафоцефалия)

Наиболее часто формой несиндромального синостоза является сагиттальный, развивающийся при раннем заращении стреловидного (сагиттального) шва. У ребенка формируется ладьевидный череп — увеличение переднезаднего размера черепа, нависающие лобная и затылочная область, узкое овальное лицо. Эта деформация отмечается сразу после рождения. Поскольку сагиттальный шов участвует в формировании свода, то при скафоцефалии воздействие на головной мозг максимальное.

Брахицефалия: фото до и после операции

При преждевременном заращении венечного (коронарного) шва с двух сторон развивается деформация, которая называется брахицефалия — увеличивается высота черепа, но уменьшается переднезадний размер, ребенок брахицефал имеет слабо развитый надглазничный край лобной кости. У брахикефалов облитерация идет от сагиттального шва к венечному.

Плагиоцефалия — синдром плоской головы. Различается передняя и задняя плагицефалия в зависимости от заращения коронарного или лямбдовидного швов. Передняя или лобная плагиоцефалия связана с заращением коронарного шва с одной стороны. Для этой деформации характерно уплощение верхнего края орбиты и лобной кости, одновременно компенсаторно противоположная половина лба выпячивается и нависает, а также уплощается скуловая область. На стороне поражения смещается нижняя челюсть и изменяется прикус. Из-за нарушения черепной иннервации у половины детей появляется одностороннее косоглазие.

Задняя, затылочная плагиоцефалия связана с ранним заращением половины лямбдовидного шва и проявляется плоским затылком. Эта форма часто расценивается как особенность конфигурации головы после родов, но она не исчезает в первые недели, а с возрастом прогрессирует.

Задняя, затылочная плагиоцефалия связана с ранним заращением половины лямбдовидного шва и проявляется плоским затылком. Эта форма часто расценивается как особенность конфигурации головы после родов, но она не исчезает в первые недели, а с возрастом прогрессирует.

Тригоноцефалия связана с ранним зарастанием метопического шва. Чаще остальных форм проявляется когнитивными нарушениями, снижением интеллекта и изменениями со стороны зрения. Череп имеет очень своеобразную форму: треугольная деформация лба (образуется костный киль) от переносицы до большого родничка. Верхние и наружные края орбиты смещаются назад, уменьшается расстояние между орбитами и развивается косоглазие. С возрастом незначительно исправляется деформация лба, но сохраняется искривление лобной кости, разворот надглазничных краев, косоглазие и маленькое расстояние между орбитами.

Заращение коронарного и лямбдовидного швов и одновременное заращение швов основания черепа приводит к сложной деформации в виде листа клевера. Множественные синостозы (синоним пансиностозы) редко встречаются при несидромальной форме заболевания.

Заращение коронарного и лямбдовидного швов и одновременное заращение швов основания черепа приводит к сложной деформации в виде листа клевера. Множественные синостозы (синоним пансиностозы) редко встречаются при несидромальной форме заболевания.

В 20% случаев несиндромальные краниосиностозы сопровождаются повышением внутричерепного давления и гидроцефалией. Механизмом их развития является нарушение оттока венозной крови ввиду сдавления синусов. В раннем возрасте очень часто увеличивается давление внутри черепа, поскольку мозг интенсивно растет. Из неврологических симптомов отмечаются пирамидные нарушения — повышаются сухожильные рефлексы и задерживается исчезновение возрастных рефлексов.

Не менее важными являются симптомы нарушения зрения. Чаще всего встречаются страбизм (синоним косоглазие) и экзофтальм (выпячивание глазных яблок). Это связано с нарушением строения глазницы, мышц глаза и повреждением черепных нервов. При скафоцефалии встречается атрофия зрительного нерва, которая редко бывает при тригоно— и плагиоцефалии.

Показанием к раннему хирургическому лечению является повышение внутричерепного давления. Применяются основные группы методов лечения:

- Различные варианты краниотомии — рассечение черепа или удаление его части в области синостоза. В дальнейшем за счет роста мозга форма черепа исправляется самопроизвольного.

- Реконструктивные операции. При этом выполняют обширные краниотомии с последующей реконструкцией черепа разными материалами (остеосинтез). Современные материалы включают биодеградируемые литагуры, винты, пластины и небиодеградируемые — металлические пластины, проволока и винты.

- Комбинированное лечение — краниотомии или реконструкции в сочетании с установкой дистракционных устройств (пружины, ортезы), которые постепенно растягивают кости черепа. Эти устройства или полностью имплантируются (погружные устройства) или связаны с внешней средой. Через определенное время дистракционный аппарат удаляется. Оперированные дети не нуждаются в специальном уходе, но первые шесть месяцев после операции до сращения костей они наблюдаются неврологом, педиатром и окулистом.

В то же время для профилактики осложнений рекомендуется:

- ограничить физическую активность;

- нормализовать режима дня, полноценный сон;

- избегать переохлаждения и перегревания;

- не допускать травматизации головы;

- избегать факторов, которые могут провоцировать судороги (громкие звуки, музыка, яркий свет).

Диета

Питание ребенка должно соответствовать возрасту.

Профилактика

- Обследование у генетика при наличии заболеваний в семье.

- Плановое ведение беременности с рекомендуемыми УЗ-исследованиями.

- Исключение курения и пассивного курения при беременности.

- Исключение гиперфосфатной диеты. Искусственные напитки, колбасные изделия и пища с высоким содержанием фосфорсодержащих добавок вызывают раннее зарастание швов и родничков.

- Сбалансированную питание в сочетании с приемом витаминно-минеральных комплексов для беременных. Например, препарат Элевит Пронаталь, который имеет большую доказательную базу в отношении профилактики врожденных пороков у детей.

- Для восполнения потребности в кальции необходим прием препарата Кальцемин. Не стоит опасаться применения кальция при беременности, поскольку этот макроэлемент в сочетании с магнием, цинком, бором и витамином D способствуют профилактике краниостеноза.

Последствия и осложнения

Среди осложнений и последствий синостоза можно выделить:

- Внутричерепную гипертензию.

- Снижение зрения, вплоть до потери.

- Неврологический дефицит (особенно при заращении нескольких швов).

- Нарушение интеллекта.

Прогноз

Поздняя постановка диагноза утяжеляет прогноз, поскольку прогрессирует сдавление мозга и развиваются осложнения. При позднем обращении к врачу уже невозможно выполнить малоинвазивное хирургическое вмешательство. При выявлении симптомов краниосиностоза ребенок до 6 месяцев должен обязательно осматриваться нейрохирургом. Чем меньше возраст, тем лучше результат операции и меньше риск осложнений. Своевременное проведение операции также обеспечивает быструю реабилитацию ребенка.

Фуросемид

Фуросемид Диакарб

Диакарб Пирацетам

Пирацетам Пантогам

Пантогам Глицин

Глицин Аминалон

Аминалон Мексидол

Мексидол Энцефабол

Энцефабол Фенибут

Фенибут Кавинтон

Кавинтон Винпоцетин

Винпоцетин Омарон

Омарон Карбамазепин

Карбамазепин Депакин

Депакин Конвулекс

Конвулекс

Последние комментарии

Людмила: Я пью квестран длительное время от хологенной диареи, скажите повышает ли препарат ...

Лилия: Где можно купить ма азь Проспидин

Гость: Напишите кто принимал инвермектин в уколах от паразитов, как рассчитывали дозу?

Мария: Посоветовала коллега, когда дочь болела, что ночью просыпалась и не могла спать из-за ...